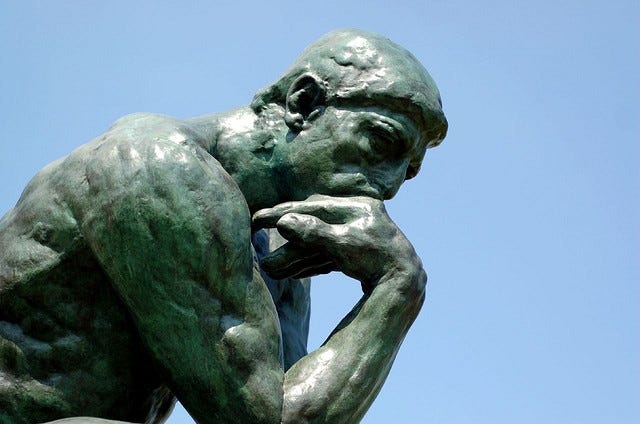

বুদ্ধিজীবী কে? কী তাঁর কাজ? প্রশ্নগুলো বেশ পুরনো; তবু এই প্রশ্নের পাল্লায় আমাদের পড়তে হয়। ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটির সমান্তরালে ব্যবহৃত হয় আরও একটি শব্দ ‘আঁতেল’। দৈনন্দিন আলাপ ও অনুষঙ্গে মাঝেমধ্যেই তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলা হয় ‘আঁতলামি’—‘আঁতেল’ থেকে ‘আঁতলামি’। শব্দগুলোর সামাজিক অর্থ নেতিবাচক। অথচ শব্দগুলোর মর্মমূলে লুকিয়ে আছে ‘বুদ্ধি’ বা ‘ইন্টেলেক্ট’-এর মতো প্রতিভার দীপ্তিময় ইতিবাচক ভাব।

বাংলা অঞ্চলে ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটি দিয়ে চিহ্নিত করা হতো জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে। তাকে ভাবা হতো সমাজের অগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ। সমাজ তার কাছ থেকে গ্রহণ করবে দরকারি পরামর্শ। এই অর্থে রামমোহন রায়, লালন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম বুদ্ধিজীবী। কেননা এদের প্রত্যেকেই বিদ্যাশ্রয়ী। জ্ঞানীয় ক্ষমতা দিয়ে সমাজে তাঁরা অভিমত সৃষ্টি করেছেন।

সতীদাহের মতো প্রথাকে মানা চলে না, ক্ষুন্ন হয় নারীর স্বাভাবিক অধিকার, রামমোহনের সক্রিয় উদ্যোগে প্রচারিত হয়েছে এই ভাবনা। জাতপাত যে পরিচয়ের কেন্দ্রে থাকতে পারে না, সেই মত সৃষ্টি করেছেন লালন। বাঙালির জাতীয়তা ও জাতিগঠনের ইতিহাসকে তত্ত্বায়িত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙালির জাতীয় ঐক্য ও বৈচিত্র্যের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল হাতে ধরে দেখিয়েছেন কট্টর ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা কী করে অনৈক্যের জন্ম দেয়। প্রত্যেকেই বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে আশ্রয় করে সমাজে চিন্তার সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

এমন ধারণা করার অবকাশ নেই যে, বুদ্ধিজীবীদের সবাই সর্বজনগ্রাহ্য চিন্তা উপহার দিয়েছেন কিংবা সবাই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থেকেছেন। সমাজ-রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের চিন্তাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরনো চিন্তাও প্রাসঙ্গিক হয়ে ধরা দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে, বুদ্ধিজীবীর কাজ জনপ্রিয় মত উৎপাদন করা নয়, জনপ্রিয় মতের সমালোচনা করা। চিন্তার অলিগলির ভেতর লুকিয়ে থাকা ফাঁকফোকরগুলোকে শনাক্ত করা।

বাংলাদেশে ‘বুদ্ধিজীবী’, ‘ইন্টেলেকচুয়াল’ প্রভৃতি শব্দ হারিয়ে ফেলেছে তার সাবেকি অর্থ। এখনকার বাস্তবতায় বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর অর্থ দাঁড়িয়েছে সমাজের সেই অংশ যাদের কাজ হলো রাষ্ট্রযন্ত্রের হয়ে অথবা রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে কথা বলা। বুদ্ধিজীবী মানেই বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগামী হয়ে চলা কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণি। এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানী; কারণ তিনি জ্ঞানকেই পুঁজি করেন। কিন্তু জ্ঞানকে ব্যবহার করেন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের সমর্থনে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর কাজ তা নয়। অন্তত সেরকম হওয়ার কথা ছিল না। বুদ্ধিজীবীর কাজ তাহলে কী?

বুদ্ধিজীবীদের একক কোনো চারিত্র্য নেই—এই সত্য মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেমন করে একীভূত হওয়া সম্ভব হয়েছিল যেমন করে একচ্ছত্র ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা গিয়েছিল, এখনও তেমন করেই প্রশ্ন করতে হবে।

বুদ্ধিজীবীর প্রধান কাজ বুদ্ধি বা জ্ঞান সৃষ্টি করা। সামাজিক মানুষ হিসেবে বুদ্ধিজীবী হাজির করবেন বিদ্যমান সমাজের ব্যাখ্যা। রাষ্ট্রের পরিসরে তিনি হবেন ক্ষমতা, ভাবাদর্শ, শাসনকাঠামোর সমালোচক। বিশেষ কোনো দল, গোষ্ঠী ও মতাদর্শের প্রচারক তিনি নন। তার মাধ্যমে উৎপাদিত জ্ঞান যেকেউ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তিনি কোনো গোষ্ঠীপ্রধান বা দলপতি হতে পারেন না। একজন বুদ্ধিজীবী অলঙ্কৃত করতে পারেন না ক্ষমতার কোনো আসন।

বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান কাজ করবে জনতার পক্ষে। সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের নিপীড়িত অংশের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হবে তার চিন্তা। সমাজের ভেতরে থেকেও তিনি থাকবেন স্বতন্ত্র, রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি হবেন স্বয়ম্ভূ; তিনি ঢেউয়ের ভেতরে থেকেও মাঝেমধ্যেই উঠে যাবেন তীরে; দূরত্বে দাঁড়িয়ে পরিমাপ করবেন স্রোতের গতি, পাঠ করবেন নিজের ও অন্যের কাজের মর্মার্থ। সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন-পুনর্গঠনে তিনি থাকবেন সদাতৎপর। সাধারণভাবে এই হলো আধুনিক বুদ্ধিজীবীর কাজ। কিন্তু সমস্যা হলো, বুদ্ধিজীবীরা সবাই সবসময় বুদ্ধির সৎ প্রয়োগ ঘটান না; ইতিহাসে মিলবে এর বহু নজির।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একধরনের দেখানোপনাও আছে। জ্ঞানের ভারে তারা নড়তেচড়তে পারেন না। তার বা তাদের জ্ঞানসীমানার বাইরে থাকা সব মানুষকে তারা অচ্ছুত জ্ঞান করেন। এক্ষেত্রে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জুড়ি মেলা ভার। এর কারণ ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা গড়ে উঠেছেন ‘উচ্চবর্গীয়’ বাতাবরণে; শহুরে ও ধনিক শ্রেণির সঙ্গে ছিল তাদের ওঠা-বসা। তারাও ঔপনিবেশিক হেজিমনির সন্তান। তাই আচরণ ও বাচনে রয়ে গেছে প্রভুতুল্য ছাপ।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠেছেন নিপীড়নযন্ত্রের হাতিয়ার, সাফাই গেয়েছেন শাসকের। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীরা সুযোগ পেলেই নেমে পড়ছেন দাসত্বের প্রতিযোগিতায়। আনুগত্যের মাপকাঠিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কে, কতখানি দলীয় দাসানুদাস। নির্দিষ্ট দলের মতাদর্শ ফেরি করতে গিয়ে তারা হারিয়ে ফেলেছেন গ্রহণযোগ্যতা। সর্বোপরি হয়ে উঠেছেন দালালকুলশিরোমণি। ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দ, শ্রেণি আর গোষ্ঠীকেই তারা কলুষিত করে ফেলেছেন। অথচ বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহাসিকভাবে সমাজের অগ্রসর অংশ।

বাংলা অঞ্চলে ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটি দিয়ে চিহ্নিত করা হতো জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে। তাকে ভাবা হতো সমাজের অগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ। সমাজ তার কাছ থেকে গ্রহণ করবে দরকারি পরামর্শ।

বুদ্ধিজীবীরা যে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার বড় প্রমাণ ১৯৭১-এর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশের শিক্ষক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসকদের ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। দেশ ও দশের জন্য মূল্যবান না হলে নকশা করে পরিকল্পিতভাবে বেছে কবি, লেখক, সাংবাদিক আর অধ্যাপকদের হত্যা করা হতো না। বুদ্ধিজীবীদের দেখে অকারণে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে নি ঘাতকের অস্ত্র। আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও ভিন্ন এক রাষ্ট্রনৈতিক অভিমুখে নিজেদের চিন্তার খাতকে প্রবাহিত করেছিলেন। তাঁরা কাজ করেছিলেন পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিপরীতে; উপস্থাপন করেছিলেন জ্ঞান ও ক্ষমতার বিপরীত ভাষ্য বা কাউন্টার ডিসকোর্স।

আবার সেই সময়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনুগামী ডিসকোর্সের অধীন ছিলেন অনেক বুদ্ধিজীবী। তাঁরাও শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত, সাংবাদিকতার মাধ্যমে পাকিস্তানি আদর্শের উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও সম্প্রচার ঘটিয়েছেন। বাংলার বদলে তাঁরা চেয়েছেন উর্দু, বাংলা ভাষাকে সাজাতে চেয়েছেন রোমান হরফে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা শুনে তাঁরা আঁতকে উঠেছেন। তিরিশ-চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তারাই দেখিয়েছিলেন বুদ্ধির দৌড়। তা না হলে বাংলাদেশের কবি-লেখকদের লেখা নিয়ে কেন সংকলিত হবে ‘আমাদের সাহিত্যে ও ভাবনায় কায়েদে আজম’-এর মতো বই।

১৯৪৭-এর পর থেকে এ অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে অন্ততপক্ষে দুটি শক্তিশালী ডিসকোর্সের মধ্যে লড়াই চলেছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তানি আদর্শের মৃত্যু ঘটেছে, জয় লাভ করেছেন বাংলাদেশের আদর্শ। অন্যদিকে বাংলাদেশের আদর্শগতভাবে জয়ী হলেও জাগতিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে বাংলাদেশপন্থী বুদ্ধিজীবীদের। আর ১৯৭১-এর এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই প্রমাণ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিসরে জ্ঞান ও বুদ্ধি মূল্যমান অপরিমেয়--জ্ঞান স্বয়ং ক্ষমতা।

ওদিকে, ক্ষমতাবানরা সবসময় চোখ রাখেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণির দিকে; সুযোগ ও সুবিধার বিনিময়ে তারা বুদ্ধিজীবীদের কিনতে চান। কেননা বুদ্ধিজীবীদের জনভিত্তি থাকে। ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা কেন্দ্রমুখী, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা থাকেন প্রধানত প্রান্তমুখী। ছোট ছোট পরিসরে জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ তাদের হাতেই। নগরবাসী বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে মুক্তিকামী চিন্তা ও ভাবাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে একটি ‘জীবন থেকে নেয়া’ কিংবা একটি ‘স্টপ জেনোসাইডে’র প্রভাব অনেক বেশি। একটি ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ সংকলন, একটি ‘আসাদের শার্ট’, ‘উনসত্তরের ছড়া’ কিংবা একটি ‘কবরে’র ভাবাদর্শিক গুরুত্ব আছে।

ক্ষমতাবানরা চাইলেই যেকোনা চিন্তা, বক্তব্য ও আদর্শকে শৈল্পিক, যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য কায়দায় পরিবেশন করতে পারে না। কেননা রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে ক্ষমতাকে মানুষ একইসঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করে। কিন্তু সমালোচনা সত্ত্বেও সমাজের বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহ্যিকভাবেই থেকে যান অস্থার জায়গায়। পুরনো সমাজে তাই কবি, পুরোহিত, ধর্মগুরুদের নন্দিত হতে দেখি। অবশ্য এ কথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, পুরনো কালের কবি-বুদ্ধজীবীরাও রাজপ্রশস্তি রচনা করেছেন। কিন্তু অন্য পিঠের সত্যকে কী করে ভুলে যাই, প্রশাসনিক অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে যুগে যুগে বুদ্ধিজীবীরা আরেকটি ক্ষমতাবলয় তৈরি করেছেন। বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে এখানেই ক্ষমতাবানদের বিরোধ।

বুদ্ধিজীবীর প্রধান কাজ বুদ্ধি বা জ্ঞান সৃষ্টি করা। সামাজিক মানুষ হিসেবে বুদ্ধিজীবী হাজির করবেন বিদ্যমান সমাজের ব্যাখ্যা। রাষ্ট্রের পরিসরে তিনি হবেন ক্ষমতা, ভাবাদর্শ, শাসনকাঠামোর সমালোচক। বিশেষ কোনো দল, গোষ্ঠী ও মতাদর্শের প্রচারক তিনি নন।

এ কারণে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বভাব হলো নিজস্ব ভাবাদর্শ প্রচারে বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করা। পাকিস্তান আমলে সব বুদ্ধিজীবীকে রাষ্ট্র সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কিনতে পারে নি, ব্যবহার করতে পারে নি, আবার দমনও করতে পারে নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বুদ্ধিজীবীরা ব্যবহৃত হন নি। তবে বুদ্ধিজীবী যখন ব্যবহৃত হন, তখন তিনি আর বুদ্ধিজীবী থাকেন বলে মনে হয় না; তিনি হয়ে ওঠেন সরকারি দালালের অন্য নাম।

মুক্তিযুদ্ধের পর বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশই ঠিক দায়িত্ব পালন করেন নি। দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে তাঁরা বিভক্ত হয়েছেন। তাঁরা কথা বলেছেন বাছাই করা আর পছন্দসই বিষয় নিয়ে। জনগণের সার্বিক চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে আমলে নেন নি। অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রও তৈরি করেছে ভয়ের সংস্কৃতি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে প্রাণ হরণের মাধ্যমে। বাংলাদেশ পর্বে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্ধ্যাত্বকরণের দিকে—জ্ঞান সৃষ্টি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলোকে ছোট করে আনা হয়েছে। তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছেন সুবিধার থলি আর চোখে পরিয়ে দেয়া হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শিক ঠুলি। বুদ্ধিজীবীরাও তাই তাদের দায়-দায়িত্বের জায়গাগুলো ভুলে গেছেন। এও তো একধরনের ‘বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড’ই। এই হত্যাকাণ্ডে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাপ আমরা এখনো করি নি। তবে বুদ্ধিমান নাগরিকমাত্রই টের পাচ্ছেন হাড়ে ও মজ্জায়।

দলে দলে বাকশালে নাম লিখিয়ে দেশের অগ্রসর শ্রেণির মানুষগুলো বেছে নেয় আত্মঘাতী মৃত্যু। একই লক্ষণ দেখা গেছে সামরিক শাসনের সময়। পদ, পদক ও পুরষ্কারের প্রলোভন এড়াতে পারেননি অনেক কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকার’ অভিধা দিয়ে গত দেড় দশকে বাংলাদেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের বড় একটি অংশ গণতন্ত্রের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে কথা বলে নি, নিপীড়নমূলক রাজনীতির সমালোচনা করে নি, গুম হয়ে যাওয়া মানুষের দীর্ঘশ্বাস তাদের কাতর করে নি। বাকশাল গঠনের সময়ও তাঁরা ছিলেন নির্বিকার ও নীরব দর্শক।

বুদ্ধিজীবীদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ওপর বিরক্ত হয়ে দীর্ঘ একটি গদ্য লিখেছিলেন বাংলাদেশের বিস্তৃতপ্রায় এক লেখক; নজরুলের সমকালীন লেখক মাহবুব-উল আলম ১৯৮১ সালে লিখেছিলেন ‘বুদ্ধিজীবীদের মুখে ছাই’। তাঁর মতে, বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যার বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে জনতাকে বঞ্চিত করেছেন। ছাই ওড়াতে ওড়াতে মাহবুব-উল আলম বুদ্ধিজীবীদের বলেছেন ‘আত্মসর্বস্ব’; ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, ‘বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা দেশের নানারূপ ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে আসছে।’ মাহবুব-উল আলম মনে করেন, ‘জাতি গঠনে তাঁরাই প্রধান বাধা হয়ে পড়েন।’ শুধু তাই নয়, এই শ্রেণি ‘একদিকে যখনই যে শক্তি এ দেশের উপর শাসন কায়েম করেছে তাদের হাত থেকেছে ওদের পদ সেবায়, ওদের সঙ্গে সহযোগিতায়। অন্য দিকে তাদের পা থেকেছে এ দেশের জনগণের কাঁধে।’

বাংলাদেশের জন্য এই অভিজ্ঞতা নতুন ছিল না বলে ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’ বইয়ের প্রথম বাক্যেই আহমদ ছফাকে লিখতে হয়েছে এমন কথা, ‘বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাঙলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।’ বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদ ও নিষ্ক্রিয়তার প্রসঙ্গ তুলে ছফা আরও কড়া কথা লিখেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে। ছফার দাবি, ‘বাঙলাদেশের জনগণই বাঙলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি। ঘটনা ঘটেছে ঘটনার নিয়মে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার কোনো তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া হয়নি। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের দানই নগণ্য। বলতে গেলে বুদ্ধিজীবীদের সচেতন দিক নির্দেশনা ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে।’ শেষমেশ ছফার সিদ্ধান্ত তাই, ‘সুবিধাবাদই বুদ্ধিজীবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।’

দলে দলে বাকশালে নাম লিখিয়ে দেশের অগ্রসর শ্রেণির মানুষগুলো বেছে নেয় আত্মঘাতী মৃত্যু। একই লক্ষণ দেখা গেছে সামরিক শাসনের সময়। পদ, পদক ও পুরষ্কারের প্রলোভন এড়াতে পারেননি অনেক কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী।

এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর বাধা ও নজরদারি সত্ত্বেও দিনের পর দিন তারা কথা বলেছেন, নিরন্তর যৌথতায় প্রস্তুত করেছেন প্রতিরোধের ক্ষেত্রভূমি। আমরা লক্ষ করেছি, গত দেড় যুগের ফ্যাসিস্ট শাসনকালে কাজ করেছে ছোট ছোট সংগঠন। তারা একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে। মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। বিভিন্ন পত্রিকা ও প্রকাশনার ভেতর দিয়ে তুলে ধরেছে শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতার সমালোচনা। তাদের জন্য সহায়ক হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার যোগফল হিসেবে গণ-অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করা গেছে। এ কথা অবিকল্পভাবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাদের কাজ কি এখন ফুরিয়ে গেছে? নিজস্ব আয়নায় মুখ ফিরিয়ে দেখা দরকার।

গণ-অভ্যুত্থানের ফল কী —তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আর প্রশ্ন থাকতে পারে। আমরা বলতেই পারি, চিন্তার স্বাধীনতা, পোশাকের স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতার ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ আমরা প্রত্যাশা করি নি। ভিন্নমত দমনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ যে ডিস্টোপিয়ার জন্ম দিয়েছিল, অভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশে আমরা সেই ডিস্টোপিয়ার অবসান চেয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম, নিপাত যাক কট্টর জাতীয়তাবাদ, কিন্তু তাই বলো একটি কট্টর ধর্মবাদী রাষ্ট্র আমরা চাই নি।

মুক্তিযুদ্ধের ব্যক্তি ও দলকেন্দ্রিক ন্যারেটিভের বিপরীত ইতিহাসের কথা ভাবলেও মুক্তিযুদ্ধবিরোধিতার বয়ান গণ-অভ্যুত্থানের সময় উত্থাপিত হয় নি। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে এখন যাদের উসখুস ভাব, গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় সে রকম উসখুসানি ছিল না। কিন্তু এখন কারো কারো ভাবনায়, কোনো কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিহাসকে উল্টো দিকে প্রবাহিত করার কর্মসূচি লক্ষ করা যাচ্ছে। এই ধরনের ভাবধারাকে বাংলাদেশবিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

এই সময়ের বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব তাই আরও বেশি। কেননা এরই মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির বিভাজনরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্টের বিকল্প হয়ে উঠেছে ধর্মবাদী ফ্যাসিস্ট। এরা ধর্মের পরিচয়কে সামনে রেখে আধিপত্য কায়েম করতে তৎপর। ধর্মবিশ্বাসের রাজনীতিকীকরণ ঘটাতে এদের প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। জাগতিক বাস্তবতাকে দোজখ বানিয়ে ভোটের মূল্যে এরা বিক্রি করতে চাইছে বেহেশতের টিকিট। রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে তারা মানুষের ধর্মপ্রাণতাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে চাইছে। আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে দমন-নিপীড়নের নতুন সংস্করণ। একে বলা চলে ‘রিজিলিয়াস হেজিমনি’।

ঠিক এই মুহূর্তে বুদ্ধিজীবীদের নীরব থাকা চলে না। নব্য-ফ্যাসিবাদী আচরণের বিরুদ্ধে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিরোধ এ মূহূর্তে জরুরি। জাতীয় ইতিহাসের প্রতীক ও চিহ্নগুলোর বিরুদ্ধে সংগঠিত কাজগুলোর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করা জরুরি কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক পরিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়ানো দরকার। তারও চেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে গণ-অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পুনর্পাঠ করা, যদিও দেড় বছরের মধ্যেই মূল খাত থেকে সরে গেছে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য। গণমুখী একজন বুদ্ধিজীবীকে অবশ্যই এমন এক জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে সকল জাতি, গোষ্ঠী, শ্রেণি, ধর্ম, ভাষার মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে।

অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যারা এতোদিন নতুন বয়ান আর বহুজনের বাংলাদেশ--তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার মাধ্যমে তারা কি তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন? নাকি তার আগেই লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে দাঁড়াবেন? ন্যারেটিভ বদলানোর জিকির তুলে খোদ বাংলাদেশকেই বিভক্তির ন্যারেটিভের ফাঁদে ফেলা দেয়া আর যাই হোক সৎ বুদ্ধিপ্রসূত ভাবনা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, নতুন বয়ানের আলোকে বহুজনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাইলে বুদ্ধিবৃত্তিক সেই তৎপরতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বুদ্ধিজীবীদের একক কোনো চারিত্র্য নেই—এই সত্য মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেমন করে একীভূত হওয়া সম্ভব হয়েছিল যেমন করে একচ্ছত্র ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা গিয়েছিল, এখনও তেমন করেই প্রশ্ন করতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে বুদ্ধির চর্চাকে অব্যাহত রেখে নিজের মতপ্রকাশের তৎপরতাকে জারি রাখতে হবে। বুদ্ধিজীবীর কাজের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। আবার কেউ যদি ভাবেন যে, লেখক-বুদ্ধিজীবীরা তার ভাবনার মাপমতো চিন্তা উপহার দিবেন তাহলে তিনি আসলে বুদ্ধিজীবিতা চাইছেন না, তিনি চাইছেন বুদ্ধির মৃত্যু। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিজীবী যদি স্বাধীনভাবে চিন্তাচর্চা করতে না পারে তাহলে আখেরে অন্ধকারই আবার দীর্ঘ ছায়া মেলে নেমে আসবে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতির পরিসরে।

লেখক: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক