.png)

বাংলায় মহররম উদ্যাপনের ৪০০ বছর

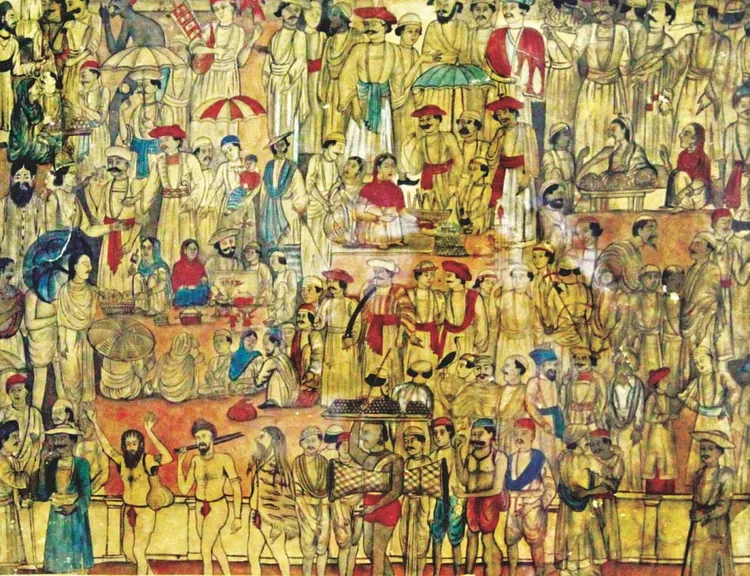

আজ পবিত্র আশুরা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো হিজরি সনের ১০ মহররম বাংলাদেশেও পালিত হয় এই পবিত্র দিন। বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও সর্বজনীন উৎসব এই মহররম। কারবালার শোক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে স্মৃতি, শোক ও সামাজিক সংহতির মিলনমেলায়। মোঘল আমল থেকে শুরু হয়ে আজও পুরান ঢাকা থেকে গ্রামীণ জনপদ পর্যন্ত এ উৎসব পালিত হয় ঝলমলে আলো, মাতম, তাজিয়া আর খিচুড়ির সুবাসে। বইপত্র ঘেঁটে বাংলা অঞ্চলে মহররম-উৎসবের সুলুক-সন্ধান।

রাতুল আল আহমেদ

বাংলা অঞ্চলের উৎসবের মধ্যে যেগুলো প্রকৃত অর্থে শুরু থেকেই হয়ে উঠেছিল সর্বজনীন, মহররম তার অন্যতম। কারবালার মর্সিয়া শুনে কাঁদেনি, এমন মানুষ পাওয়া ভার। এ অঞ্চলে মহররম পালনের সূত্রপাত মোঘলদের হাত ধরে। মোঘল দরবারের পারস্য তথা শিয়া প্রভাবের ফলে মহররম পালনের সূচনা হলেও এখন তা শুধু শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সুন্নি মুসলমান বা সনাতন ধর্মাবলম্বী—সব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এই উৎসব।

ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহররম। এ মাসের দশম দিনে ঘটেছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বিয়োগান্তক, করুণ অধ্যায়। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজন কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। পৃথিবীর সব মুসলমানের কাছে এ এক গভীর শোকের দিন।

সুদূর আরবভূমির এ ঘটনা কীভাবে বাংলা অঞ্চলের জনজীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠল, তা খুঁজতে হলে তাকাতে হবে এখানকার সামাজিক ইতিহাসের দিকে।

বাংলায় মহররম উদ্যাপনের লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে। ১৬৬৫ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব নদীপথে বাংলা সফরে এসে রাজশাহীর শাহ মখদুম (র.)–এর মাজারে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মাজারের খাদেমদের কাছ থেকে শাহ মখদুমের ইতিহাস এবং তাঁর বংশতালিকা জানতে চান। এ সময় মোঘল বাদশাহর অনুরোধে মাজারের খাদেমরা ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বইয়ে উঠে আসে শাহ মখদুমের ইতিহাসের সঙ্গে মহররমসহ মাজারকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ। এটি বাংলার মহররম উদ্যাপনের প্রাচীন দলিল হিসেবে বিবেচিত।

১৬৬৫ সালে লেখা ফারসি ভাষার বইটি পরে ‘হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর জীবনেতিহাস’ নামে বাংলায় অনূদিত হয়। ওই বইয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, মহররমের প্রথম দশ দিন বাংলার বিভিন্ন মাজার, আস্তানা ও ইমামবাড়া সুসজ্জিত করা হতো। আলোকসজ্জা, রঙিন পর্দা ও নহবতখানার মাধ্যমে সৃষ্টি হতো উৎসবমুখর পরিবেশ। এখানে পুরুষেরা মাতম, মর্সিয়া বা বিলাপগীতি ও জারিগান গাইতেন। আর নারীরাও করতেন মাতম। তবে তা আলাদাভাবে। বলা ভালো, নারীদের মাতমের সময় পুরুষদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এখন অবশ্য রীতিগুলো বিলুপ্তপ্রায়।

শোকের প্রতীক হিসেবে বর্তমানে কালো পোশাকের প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য হলো, অতীতে বাংলায় শোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো সবুজ রং। তা ছাড়া দশ দিন রোজা পালনসহ নিরামিষ খাওয়া, দান-খয়রাত, খিচুড়ি ও শরবত বিতরণের মাধ্যমে তখন পালিত হতো মহররমের উৎসব। সঙ্গে ছিল তাজিয়া মিছিল, নহবত ও মার্সিয়া পাঠ। তা ছাড়া আখ্যানের মাধ্যমে কারবালার ঘটনাকে এ অঞ্চলের মানুষ স্মরণ করত সেই সময় থেকেই—ফারসি ভাষায় লেখা বইটিতে এই বিবরণগুলো দেওয়া হয়েছে বেশ বিশদে।

ব্রিটিশ আমলে ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন জেমস টেলর। তিনি ১৮২৫ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ঢাকায় থাকার সময়ে শহরটিকে দারুণভাবে ভালোবেসেছিলেন। নিজের বাংলায় অবস্থানের বিবরণ তিনি লিখে গেছেন ‘টপোগ্রাফি অব বাংলা’ (১৮৪০) বইয়ে। এটি পরে ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’ নামে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ঢাকার প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে মহররম, বেরা ভাসান ও বৈষ্ণব উৎসবের কথা লিখেছেন।

এরও বেশ পরে ঢাকার আইনজীবী হৃদয়নাথ মজুমদার আত্মজীবনীতে লিখেছেন মহররমের কথা। ঢাকার বড় উৎসব হিসেবে এখানে তিনি হোলি, ঝুলন ও মহররমের নাম নিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, হৃদয়নাথ মজুমদার তাঁর আত্মস্মৃতিতে ঢাকার প্রধান উৎসব হিসেবে মহররমের কথা বললেও ঈদ ও দুর্গাপূজা কোনোটারই উল্লেখ করেননি। এ থেকেই বোঝা যায়, ব্রিটিশ আমলে ঢাকার মানুষ মহররমকে কতটা গুরুত্ব দিত।

সেকালে মহররম যেমন ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য আর সহমর্মিতার উৎসব, তেমনি অন্য ধর্মের লোকদের অংশগ্রহণে এটি বিশেষ সামাজিক সংহতির নিদর্শনও হয়ে উঠেছিল। পূর্ব বাংলার পুরান ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা—বাংলার এমন কোনো অঞ্চল ছিল না যেখানে মহররম উপলক্ষে উৎসবের ছোঁয়া লাগেনি। উপমহাদেশের সামাজিক গঠন ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ মহররমকে এক অনন্য সামাজিক উৎসবে পরিণত করেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সাহিত্যিকের স্মৃতিকথাসহ নানা সাহিত্যিক বর্ণনায়।

অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী, হাকিম আহসান এবং উর্দু পত্রিকা ‘জাদু’র বিবরণ থেকে জানা যায়, পুরান ঢাকার হোসেনি দালান অনেক আগ থেকেই ছিল মহররমের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম তিন দিন এখানে মোমবাতি জ্বালানো হতো। চতুর্থ দিনে হতো মর্সিয়া গীত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে ছিল ভিস্তিদের লাঠিখেলা। এরপর সপ্তম দিনে মহররম উপলক্ষে বের হতো মিছিল। অষ্টম দিনে নারীরা মাতম করতেন। আর নবম দিনে রং-বেরঙের মিছিল বের করত ঢাকাবাসী। দশম দিনে আজিমপুরের হুসাইনাবাদে জমা হতো সবাই। পুরান ঢাকায় মহররম পালনের রীতি আজও বিদ্যমান। আজও মহররমকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকা ঝলমলে আলো, মাতম আর খিচুড়ির গন্ধে ভরে ওঠে।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বেশ সাড়ম্বরেই মহররম পালিত হতো। যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহররমের অপরিহার্য অংশ ছিল লাঠিখেলা।

আত্মজৈবনিক উপাখ্যান ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’তে কবি আল মাহমুদ লিখেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহররম মানেই ছিল লাঠিখেলার ধুম। হযরত ইমাম হাসান ও হোসেনের স্মৃতিকে ধারণ করে গ্রাম্য যুবকদের লাঠিখেলা এক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ঢোলের শব্দ যেন ‘হায় হোসেন’ আর্তনাদে রূপান্তরিত হতো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহররমের দিন যেমন লাঠিখেলার চল ছিল, একইভাবে চট্টগ্রামে ছিল চুয়া খেলা। মহররমের দিন ভয়ংকর অথচ জনপ্রিয় এ খেলায় মেতে উঠত চট্টগ্রামের মানুষ। এতে বাঁশের চোঙায় বারুদ ভরে একে অপরের দিকে নিক্ষেপ করত প্রতিযোগীরা। জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও খেলাটি দেখতে জড়ো হতো হাজারো মানুষ। বলা দরকার, কালের বিবর্তনে রোমাঞ্চকর এ খেলার প্রচলন চট্টগ্রামে এখন আর তেমন দেখা যায় না।

‘একালে আমাদের কাল’ নামে স্মৃতিকথায় বরিশাল অঞ্চলে মহররমের বিবরণ তুলে ধরেছেন কবি সুফিয়া কামাল। তিনি বড় হয়েছেন বরিশালের শায়েস্তাগঞ্জের নবাববাড়িতে। এখানে মহররম উৎসব ছিল ভিন্নতর। কোরআন তেলাওয়াত তো হতোই; সঙ্গে ছিল মর্সিয়া, জারি গান ও পুঁথিপাঠ। আর সারা দিন চলত খিচুড়ি খাওয়া ও শরবত পান। সুফিয়া কামালের ভাষায়, সব মিলিয়ে সে ছিল এক ‘মিলনমেলা’।

মহররমের মিলন-উৎসব থেকে বাদ যায়নি পূর্ববঙ্গের প্রাচীন জেলা ময়মনসিংহও। এখানে কীভাবে পালিত হতো দিনটি, তাঁর আভাস মেলে লেখক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের ‘আত্মকথা’ বইটিতে। স্মৃতিচারণায় তিনি মহররমের বিশাল মেহমানদারির ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর চোখে, ময়মনসিংহে মহররমের দিন মানে হলো অসংখ্য মানুষকে খাওয়ানো। এ দিন বিত্তবানেরা গরিবদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী দান করতেন। মোদ্দা কথা, ধনী-গরিবের এক মিলনবিন্দুতে পরিণত হতো মহররমের উৎসব।

ঢাকার মতো কলকাতায়ও নানা আয়োজনে মহররম উদ্যাপন করা হতো। এখানে উৎসবটি মূলত শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পালিত হলেও এতে সুন্নি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে অংশ নিত। কথাশিল্পী আবু রুশদ তাঁর আত্মকথা ‘আত্মজীবনী’তে মহররম উপলক্ষ্যে শরবত ও খিচুড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছোটবেলার তাঁর উচ্ছ্বাসের কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাজিয়া মিছিলের রঙিন তাজিয়ার প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা। আবার ‘কাল- নিরবধি’ নামে আত্মকথাতেও প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তুলে ধরেছেন তাঁর শৈশবের মহররম। বুক চাপড়ানো, রক্তাক্ত মাতম, দুলদুল ঘোড়া আর তাজিয়া মিছিল—আনিসুজ্জামানের স্মৃতিতে কলকাতার মহররম এমনই।

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশ কি কলকাতা—বাংলার নানা অঞ্চলে মহররমকে কেন্দ্র করে অন্যরকম এক সম্প্রীতির দেখা মেলে। যদিও মহররম মানে কারবালার শোকের স্মৃতি, তারপরেও বাংলা অঞ্চলে এ উৎসব একাধারে শোক, দান ও বিনোদনের সমন্বয় ঘটিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আর দান-খয়রাতের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটত এই সময়। সর্বোপরি মহররমের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের মধ্যে একধরনের বন্ধন যেমন ঘটেছে, তেমনি গড়ে উঠেছে সামাজিক সংহতিও।

বাংলা অঞ্চলের উৎসবের মধ্যে যেগুলো প্রকৃত অর্থে শুরু থেকেই হয়ে উঠেছিল সর্বজনীন, মহররম তার অন্যতম। কারবালার মর্সিয়া শুনে কাঁদেনি, এমন মানুষ পাওয়া ভার। এ অঞ্চলে মহররম পালনের সূত্রপাত মোঘলদের হাত ধরে। মোঘল দরবারের পারস্য তথা শিয়া প্রভাবের ফলে মহররম পালনের সূচনা হলেও এখন তা শুধু শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সুন্নি মুসলমান বা সনাতন ধর্মাবলম্বী—সব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এই উৎসব।

ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহররম। এ মাসের দশম দিনে ঘটেছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বিয়োগান্তক, করুণ অধ্যায়। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজন কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। পৃথিবীর সব মুসলমানের কাছে এ এক গভীর শোকের দিন।

সুদূর আরবভূমির এ ঘটনা কীভাবে বাংলা অঞ্চলের জনজীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠল, তা খুঁজতে হলে তাকাতে হবে এখানকার সামাজিক ইতিহাসের দিকে।

বাংলায় মহররম উদ্যাপনের লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে। ১৬৬৫ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব নদীপথে বাংলা সফরে এসে রাজশাহীর শাহ মখদুম (র.)–এর মাজারে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মাজারের খাদেমদের কাছ থেকে শাহ মখদুমের ইতিহাস এবং তাঁর বংশতালিকা জানতে চান। এ সময় মোঘল বাদশাহর অনুরোধে মাজারের খাদেমরা ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বইয়ে উঠে আসে শাহ মখদুমের ইতিহাসের সঙ্গে মহররমসহ মাজারকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ। এটি বাংলার মহররম উদ্যাপনের প্রাচীন দলিল হিসেবে বিবেচিত।

১৬৬৫ সালে লেখা ফারসি ভাষার বইটি পরে ‘হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর জীবনেতিহাস’ নামে বাংলায় অনূদিত হয়। ওই বইয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, মহররমের প্রথম দশ দিন বাংলার বিভিন্ন মাজার, আস্তানা ও ইমামবাড়া সুসজ্জিত করা হতো। আলোকসজ্জা, রঙিন পর্দা ও নহবতখানার মাধ্যমে সৃষ্টি হতো উৎসবমুখর পরিবেশ। এখানে পুরুষেরা মাতম, মর্সিয়া বা বিলাপগীতি ও জারিগান গাইতেন। আর নারীরাও করতেন মাতম। তবে তা আলাদাভাবে। বলা ভালো, নারীদের মাতমের সময় পুরুষদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এখন অবশ্য রীতিগুলো বিলুপ্তপ্রায়।

শোকের প্রতীক হিসেবে বর্তমানে কালো পোশাকের প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য হলো, অতীতে বাংলায় শোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো সবুজ রং। তা ছাড়া দশ দিন রোজা পালনসহ নিরামিষ খাওয়া, দান-খয়রাত, খিচুড়ি ও শরবত বিতরণের মাধ্যমে তখন পালিত হতো মহররমের উৎসব। সঙ্গে ছিল তাজিয়া মিছিল, নহবত ও মার্সিয়া পাঠ। তা ছাড়া আখ্যানের মাধ্যমে কারবালার ঘটনাকে এ অঞ্চলের মানুষ স্মরণ করত সেই সময় থেকেই—ফারসি ভাষায় লেখা বইটিতে এই বিবরণগুলো দেওয়া হয়েছে বেশ বিশদে।

ব্রিটিশ আমলে ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন জেমস টেলর। তিনি ১৮২৫ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ঢাকায় থাকার সময়ে শহরটিকে দারুণভাবে ভালোবেসেছিলেন। নিজের বাংলায় অবস্থানের বিবরণ তিনি লিখে গেছেন ‘টপোগ্রাফি অব বাংলা’ (১৮৪০) বইয়ে। এটি পরে ‘কোম্পানি আমলে ঢাকা’ নামে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ঢাকার প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে মহররম, বেরা ভাসান ও বৈষ্ণব উৎসবের কথা লিখেছেন।

এরও বেশ পরে ঢাকার আইনজীবী হৃদয়নাথ মজুমদার আত্মজীবনীতে লিখেছেন মহররমের কথা। ঢাকার বড় উৎসব হিসেবে এখানে তিনি হোলি, ঝুলন ও মহররমের নাম নিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, হৃদয়নাথ মজুমদার তাঁর আত্মস্মৃতিতে ঢাকার প্রধান উৎসব হিসেবে মহররমের কথা বললেও ঈদ ও দুর্গাপূজা কোনোটারই উল্লেখ করেননি। এ থেকেই বোঝা যায়, ব্রিটিশ আমলে ঢাকার মানুষ মহররমকে কতটা গুরুত্ব দিত।

সেকালে মহররম যেমন ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য আর সহমর্মিতার উৎসব, তেমনি অন্য ধর্মের লোকদের অংশগ্রহণে এটি বিশেষ সামাজিক সংহতির নিদর্শনও হয়ে উঠেছিল। পূর্ব বাংলার পুরান ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা—বাংলার এমন কোনো অঞ্চল ছিল না যেখানে মহররম উপলক্ষে উৎসবের ছোঁয়া লাগেনি। উপমহাদেশের সামাজিক গঠন ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ মহররমকে এক অনন্য সামাজিক উৎসবে পরিণত করেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সাহিত্যিকের স্মৃতিকথাসহ নানা সাহিত্যিক বর্ণনায়।

অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী, হাকিম আহসান এবং উর্দু পত্রিকা ‘জাদু’র বিবরণ থেকে জানা যায়, পুরান ঢাকার হোসেনি দালান অনেক আগ থেকেই ছিল মহররমের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম তিন দিন এখানে মোমবাতি জ্বালানো হতো। চতুর্থ দিনে হতো মর্সিয়া গীত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে ছিল ভিস্তিদের লাঠিখেলা। এরপর সপ্তম দিনে মহররম উপলক্ষে বের হতো মিছিল। অষ্টম দিনে নারীরা মাতম করতেন। আর নবম দিনে রং-বেরঙের মিছিল বের করত ঢাকাবাসী। দশম দিনে আজিমপুরের হুসাইনাবাদে জমা হতো সবাই। পুরান ঢাকায় মহররম পালনের রীতি আজও বিদ্যমান। আজও মহররমকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকা ঝলমলে আলো, মাতম আর খিচুড়ির গন্ধে ভরে ওঠে।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বেশ সাড়ম্বরেই মহররম পালিত হতো। যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহররমের অপরিহার্য অংশ ছিল লাঠিখেলা।

আত্মজৈবনিক উপাখ্যান ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’তে কবি আল মাহমুদ লিখেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহররম মানেই ছিল লাঠিখেলার ধুম। হযরত ইমাম হাসান ও হোসেনের স্মৃতিকে ধারণ করে গ্রাম্য যুবকদের লাঠিখেলা এক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ঢোলের শব্দ যেন ‘হায় হোসেন’ আর্তনাদে রূপান্তরিত হতো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহররমের দিন যেমন লাঠিখেলার চল ছিল, একইভাবে চট্টগ্রামে ছিল চুয়া খেলা। মহররমের দিন ভয়ংকর অথচ জনপ্রিয় এ খেলায় মেতে উঠত চট্টগ্রামের মানুষ। এতে বাঁশের চোঙায় বারুদ ভরে একে অপরের দিকে নিক্ষেপ করত প্রতিযোগীরা। জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও খেলাটি দেখতে জড়ো হতো হাজারো মানুষ। বলা দরকার, কালের বিবর্তনে রোমাঞ্চকর এ খেলার প্রচলন চট্টগ্রামে এখন আর তেমন দেখা যায় না।

‘একালে আমাদের কাল’ নামে স্মৃতিকথায় বরিশাল অঞ্চলে মহররমের বিবরণ তুলে ধরেছেন কবি সুফিয়া কামাল। তিনি বড় হয়েছেন বরিশালের শায়েস্তাগঞ্জের নবাববাড়িতে। এখানে মহররম উৎসব ছিল ভিন্নতর। কোরআন তেলাওয়াত তো হতোই; সঙ্গে ছিল মর্সিয়া, জারি গান ও পুঁথিপাঠ। আর সারা দিন চলত খিচুড়ি খাওয়া ও শরবত পান। সুফিয়া কামালের ভাষায়, সব মিলিয়ে সে ছিল এক ‘মিলনমেলা’।

মহররমের মিলন-উৎসব থেকে বাদ যায়নি পূর্ববঙ্গের প্রাচীন জেলা ময়মনসিংহও। এখানে কীভাবে পালিত হতো দিনটি, তাঁর আভাস মেলে লেখক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের ‘আত্মকথা’ বইটিতে। স্মৃতিচারণায় তিনি মহররমের বিশাল মেহমানদারির ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর চোখে, ময়মনসিংহে মহররমের দিন মানে হলো অসংখ্য মানুষকে খাওয়ানো। এ দিন বিত্তবানেরা গরিবদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী দান করতেন। মোদ্দা কথা, ধনী-গরিবের এক মিলনবিন্দুতে পরিণত হতো মহররমের উৎসব।

ঢাকার মতো কলকাতায়ও নানা আয়োজনে মহররম উদ্যাপন করা হতো। এখানে উৎসবটি মূলত শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পালিত হলেও এতে সুন্নি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে অংশ নিত। কথাশিল্পী আবু রুশদ তাঁর আত্মকথা ‘আত্মজীবনী’তে মহররম উপলক্ষ্যে শরবত ও খিচুড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছোটবেলার তাঁর উচ্ছ্বাসের কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাজিয়া মিছিলের রঙিন তাজিয়ার প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা। আবার ‘কাল- নিরবধি’ নামে আত্মকথাতেও প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তুলে ধরেছেন তাঁর শৈশবের মহররম। বুক চাপড়ানো, রক্তাক্ত মাতম, দুলদুল ঘোড়া আর তাজিয়া মিছিল—আনিসুজ্জামানের স্মৃতিতে কলকাতার মহররম এমনই।

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশ কি কলকাতা—বাংলার নানা অঞ্চলে মহররমকে কেন্দ্র করে অন্যরকম এক সম্প্রীতির দেখা মেলে। যদিও মহররম মানে কারবালার শোকের স্মৃতি, তারপরেও বাংলা অঞ্চলে এ উৎসব একাধারে শোক, দান ও বিনোদনের সমন্বয় ঘটিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আর দান-খয়রাতের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটত এই সময়। সর্বোপরি মহররমের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের মধ্যে একধরনের বন্ধন যেমন ঘটেছে, তেমনি গড়ে উঠেছে সামাজিক সংহতিও।

শহুরে সংস্কৃতিতে জেন-জি পরিচয়টি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও তা সামান্যই তুলে ধরে মূলধারার বাইরে থাকা অজস্র তরুণের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

২ ঘণ্টা আগে

তিন দিন ধরে চট্টগ্রামের পটিয়া ছিল উত্তাল। পটিয়া থানার ওসিকে প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত কী ঘটল?

৩ দিন আগে

ক্ষুধার্ত তৈয়ব মৃত্যুর নিয়তি মেনে নিয়ে নির্ভার হওয়ার পরিহাসে বলে উঠলেন, ‘হারুনের ভাতের হোটেল কই? ক্ষুধা লাগসে।’ হঠাৎ গুঞ্জন উঠল, ‘হাসিনা পলাইছে’। কথাটা তৈয়বরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। ততক্ষণে ডিবি কার্যালয় থেকে ১ নম্বর বন্দী বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

৫ দিন আগে

গত ছয় মাসে ধর্ষণের পর ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ৯টি ঘটনা তাদের নজরে এসেছে। এ সব ঘটনার খবর গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেগুলোর মামলা হয়েছে পর্নোগ্রাফি আইনে।

৬ দিন আগে